Таким образом в Алсунге бывали либо временные проповедники, либо монахи - иезуиты, кармелиты, францисканцы и доминиканцы. В Алсунгской церкви сохранились метрики с 1690 г., по которым выходит, что здесь служили как минимум 140 священников. В 1774 г. вокруг церковного сада возвели высокую ограду. Во времена пробста Язепа Проневича в 1882 г. с обеих сторон церкви викарий Александр Милевский пристроил две капеллы с двумя новыми алтарями. Так храм получил крестообразную форму в плане. В 1897 г. пробст Е. Семинович хотел построить в Алсунге новую церковь, но его замысел был прерван Первой мировой войной.

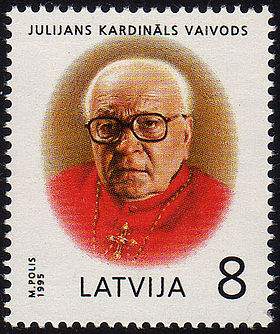

С 1933 по 1936 г. священником в церкви был Юлиан Вайводс (1895-1990), позднее первый латвийский кардинал. Вайводс был участником Второго Ватиканского собора 1964 г. 10 ноября 1964 г. назначен апостольским администратором Риги и титулярным епископом Macriana Maior. 18 ноября 1964 г. рукоположен в сан епископа. 2 февраля 1983 г. произведен в кардиналы-священники с титулом церкви Санти-Куаттро-Коронати. Был старейшим живущим кардиналом Римско-католической церкви. Написал книгу “Katoļu baznīcas vēsture Latvijā” ("История католической церкви Латвии"), информация из которой частично использована на нашем сайте.

При Вайводсе в церкви были устроены новые потолки, произведен ремонт и перестроена плебания. Плебания - двор священника католической церкви. Обычно располагался около храма, включал жилой дом и хозяйственные постройки. Сегодня в церкви можно увидеть роскошные алтари в стиле барокко, представляющие большую художественную ценность. В главном алтаре находится образ св. Микелиса (Михаила архангела). Адрес церкви: Skolas iela 1, Alsunga, LV-3306, тел.: +371 633 51680 (информация 2013 г.)

Наши фото церкви и ее интерьеров в 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: о картинах в экспозиции замка

В курляндской глубинке располагается средневековый замок Алшванген, чьи стены хранят немало тайн и загадок. И вьется клубок истории, причудливым образом соединяя эпохи, страны и судьбы. В этой загадке старого замка пока больше вопросов, чем ответов, но от того не становится менее интересно. Предлагаю вашему вниманию небольшое расследование вокруг картин в замке. Замок открыли для посетителей весной 2023 года, приглашая в открытый здесь музей. Но музей здесь пока в зачаточном состоянии, старые стены и своды требуют реставрации. Чтобы как-то сгладить впечатление, в помещениях южного корпуса замка организовали нечто вроде художественных инсталляций, производящих здесь весьма сюрреалистическое впечатление.

В комнате близ входа вдруг появился призрак графини фон Шверин, хозяйки имения... да это же просто манекен в старинном платье. Но слева от манекена вдруг замечаешь старинный портрет маленькой девочки в красивом платье, от которого веет чем-то странным.

На ум сразу пришел другой образ - портрет знатной дамы, написанный в период между Ренессансом и маньеризмом. Портрет Лукреции Панчатики работы итальянского художника Аньоло Бронзино, созданный около 1540-1541 года и хранящийся в галерее Уффици во Флоренции. Джорджо Вазари описывает этот портрет как настолько естественный, что казался по-настоящему живым.

И да - портрет девочки тоже принадлежит кисти Бронзино, в этом нет никаких сомнений. История прелестной шестилетней малышки также окутана тайной. Она родилась в 1536 году и имя ее матери так и не было открыто, этот секрет унесли с собой в могилу ее бабушка и отец, которому на момент рождения дочери было лишь 16 лет. Девочка получила имя Бьянка, но все называли ее уменьшительно-ласкательно - Биа.

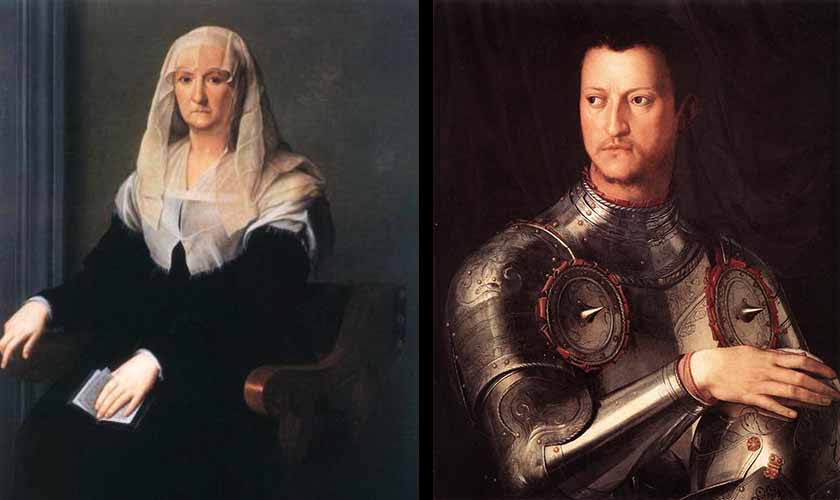

Через год, в 1537 году в неспокойное для Флоренции время к власти пришел Козимо I Медичи, семнадцатилетний юноша из малоизвестной ветви семьи Медичи. От него все ожидали, что он будет править лишь номинально. Юный герцог весьма удивил всех. Он сумел не только захватить полный контроль над городом, сместив в сторону выборные власти, но и вывести Флоренцию на совершенно иной уровень. Он изо всех сил старался сделать родную Флоренцию значимой и могущественной. Козимо желал, чтобы она была истинным интеллектуальным центром и колыбелью искусства Возрождения. Портреты Козимо I и Марии Сальвиати работы Аньоло Бронзино:

Мать герцога, Мария Сальвиати, зная, что ее сыну скорее всего предстоит править, сделала все, чтобы он получил достойное образование. Она же приняла в семью его дочь Биа, рожденную неизвестной женщиной еще до брака между Козимо и Элеонорой Толедской. Первым ребенком в браке также была девочка - Мария (3 апреля 1540 - 19 ноября 1557).

Биа была любимицей Козимо Медичи, и бабушка называла ее "светом в окошке для всего двора". В возрасте 6 лет в марте 1542 г. Биа умерла от лихорадки и была похоронена в семейной часовне Медичи в церкви Сан Лоренцо, той самой, где позднее Микеланджело изваял потомков Козимо. После ее смерти отец заказал портрет девочки художнику Бронзино. На портрете Биа изображена сидящей в кресле, с медальоном на шее, на котором изображен профиль Козимо I. Знатоки живописи оценивают портрет как одну из лучших работ Бронзино. Светлое платье и жемчужное ожерелье намекают на имя девочки: Бьянка значит светлый, белый, жемчуг - символ чистоты, света).

Оригинал портрета Биа хранится в знаменитой галерее Уффици, на стенах которой находятся изваяния знаменитых флорентийцев, в т.ч. Бенвенуто Челлини (1500-1571) - выдающегося скульптора, ювелира, живописца, воина и музыканта эпохи Ренессанса. Челлини создал несколько портретов Козимо I. Есть на стенах Уффици и другие представители рода Медичи, кроме Козимо I. Подробнее о галерее и скульптурах я писала в ЖЖ тут: https://renatar.livejournal.com/592939.html

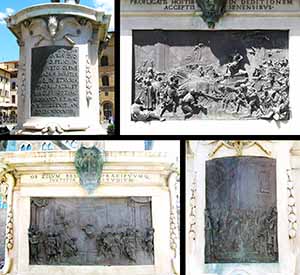

Конная статуя Козимо I располагается немного поодаль от галереи Уффици, на площади Синьории. Скульптор Джамболонья, 1594 г.

Барельефы на постаменте рассказывают об истории Флоренции во время правления Козимо.

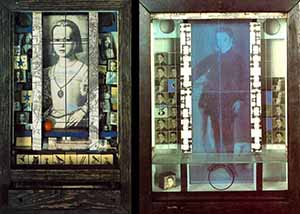

Возвращаясь к портрету Биа, надо сказать, что без сюрреализма тут не обошлось. В 1948 году американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист Джозеф Корнелл, творивший в стиле, близком к сюрреализму, создал изображение Биа под названием "Принцесса Медичи" на основе полотна Бронзино.

Но каким образом репродукция портрета Бронзино оказалась в Алсунге? Просто понравилась картинка и ее использовали для инсталляции? На этом загадки старого замка не закончились. Среди прочих художественных работ нашлась еще одна в духе голландской живописи XVII века.

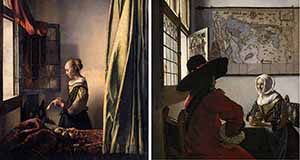

Композиция характерна для жанровой живописи Нидерландов, особенно для т.н. Делфтской школы, родоначальником которой был сам Вермеер Делфтский. Но уровень живописи Вермеера неизмеримо выше, как видите:

Похожие композиции писал Питер де Хох или де Хоох (1629 - после 1684). О нем, кстати, у меня была статья в ЖЖ тут: https://renatar.livejournal.com/437269.html Эту композицию - окно слева, камин - справа, использовали и в более поздние времена, например, ван Сингеланд. Тем не менее среди картин де Хооха не нашлось похожей.

Поиск по картинкам выдал любопытный результат с похожей картиной, о которой известно следующее:

"Жанровая картина 19 в., Европа, Рама, Краснодар

Регион: Краснодарский край / Краснодар

Продам большую жанровую картину "Кормилица", холст/масло, Западная Европа, кон.19-нач.20 в.в. Шикарная позолоченная рама (незначительные повреждения от времени - отвалились небольшие фрагменты декора,(не бросается в глаза), легко отреставрировать). Раму можно использовать еще и для обрамления зеркала в стиле барокко. Такие рамы в антикварных магазинах продаются от 25 тыс. руб.

Размер картины с рамой 101х88. Полотно 76х62. Интересный сюжет, хорошая работа художника, внимание к деталям. Очень солидная, красивая картина!

Подписная: L. Van Kalc (вероятно, Голландия).

Отсюда: https://collectionru.com/board/i-14302/zhanrovaya-kartina-19-v-evropa-rama/

Кроме того, нашлась еще одна похожая картина, но без выходных данных. На ней, кстати, видна более небрежная манера исполнения, что говорит о том, что она относится уже к художественным экспериментам XIX-ХХ веков, а не к XVII веку. Списки в Википедии, как и поисковые системы никого похожего на L. Van Kalc не приводят:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dutch_painters

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_kunstschilders#Bronnen

Загадочная репродукция из Алсунги еще ждет своего объяснения. Пока только ясно, что здесь изображен сюжет кормилицы с младенцем, сидящей спиной к зрителю. И что картин с этим сюжетом и композицией было как минимум две. Мелькнула мысль о фальсификаторе картин Вермеера - ван Меегерене (ХХ век), но у него тоже не обнаружилось ничего похожего.

Источники информации:

"Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons" Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004

"Arheologu pētijumi Latvijā 2000 un 2001 gadā" Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds 2002

J. Vaivods "Katoļu baznīcas vēsture Latvijā" Rīga, Rīgas Metropolijas kūrija, 1994

Edgars Dunsdorfs "Grāmata par Saldu" Kārļa Zariņa fonds Melburnā, 1995

M. Skujeneeks "Latvija. Zeme un eedzivotāji" Rīga, A. Gulbja apgadneeciba, 1927

A. Celmiņš "Kuldīga" Rīga, "Liesma" 1972

A. Plaudis "Ceļvedis pa Latviju" Rīga "Jumava" 1998

V. Veilands "Latvija kabatā" Rīga, 1995

"Apceļosim Kurzemi!" Rīga, Latvijas valsts izdevniecība, 1960

"Курземе. Туристские маршруты" Рига, Латгосиздат 1960

http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=28&prop_id=255

http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/16160/

http://www.suitunovads.lv/en/suiti_history/old_pictures/

http://www.suitunovads.lv/lv/simbolika/?print

http://www.suitunovads.lv/lv/katolju_baznica/alsungas_baznica/

http://www.alsunga.lv/content/view/32/64/

http://www.sarnate.lv/?p=11&l=ru

http://www.heraldicum.ru/latvija/novads/alsunga.htm

http://terramariana.du.lv/lv/albums1903/folija68

http://ru.wikipedia.org/wiki/Алсунга

http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsunga

http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsungas_Di%C5%BEgabalkalns

http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsungas_Sv%C4%93t%C4%81_Mi%C4%B7e%C4%BCa_Romas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD

http://grumblerr.livejournal.com/77137.html

https://renatar.livejournal.com/753375.html

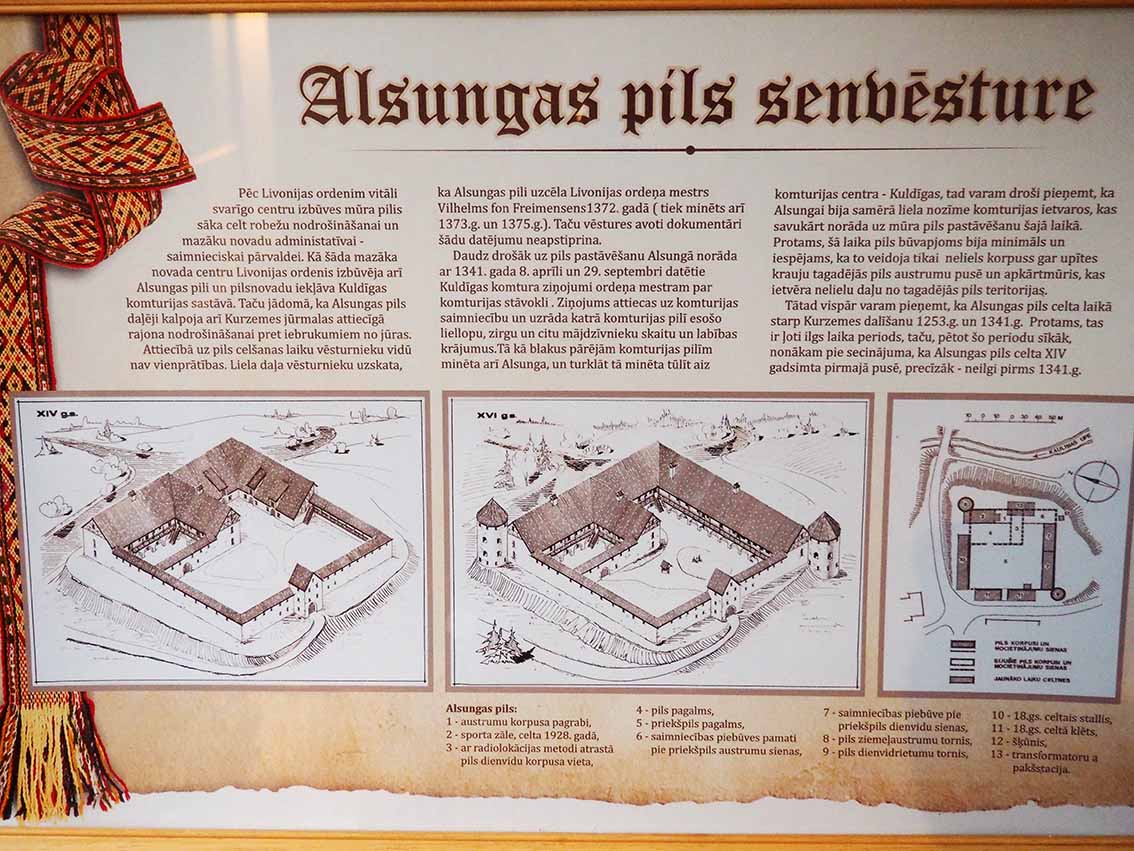

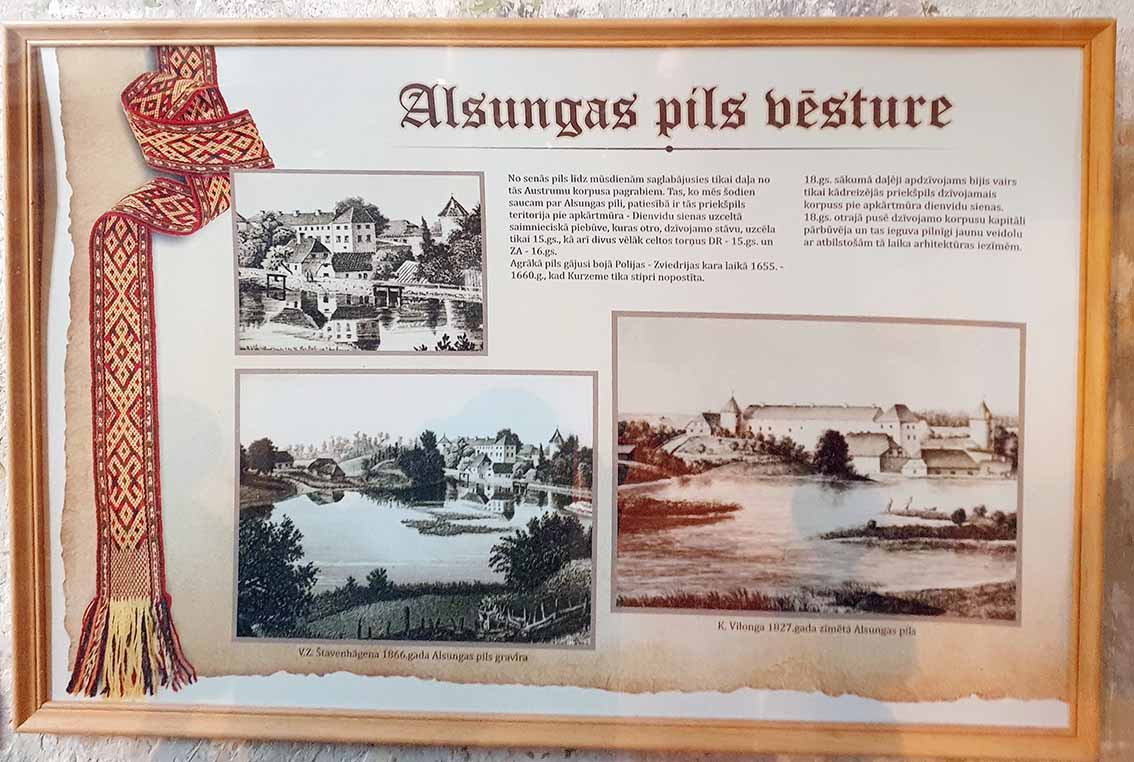

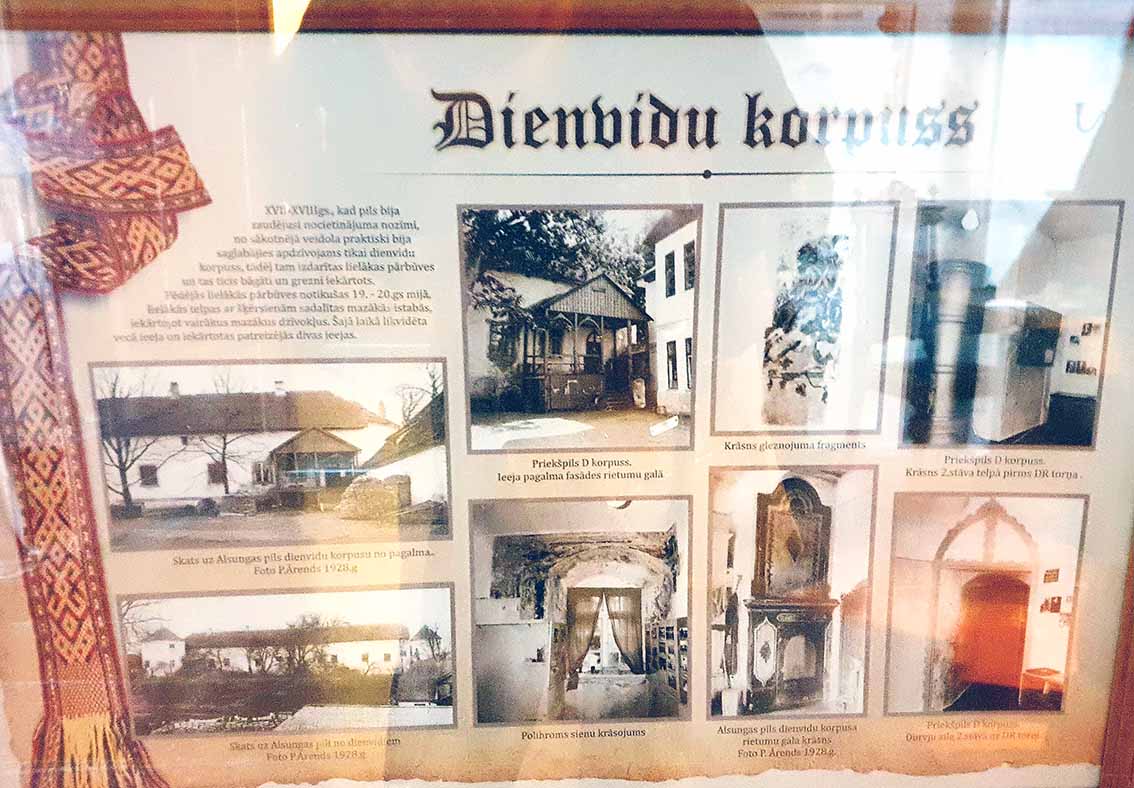

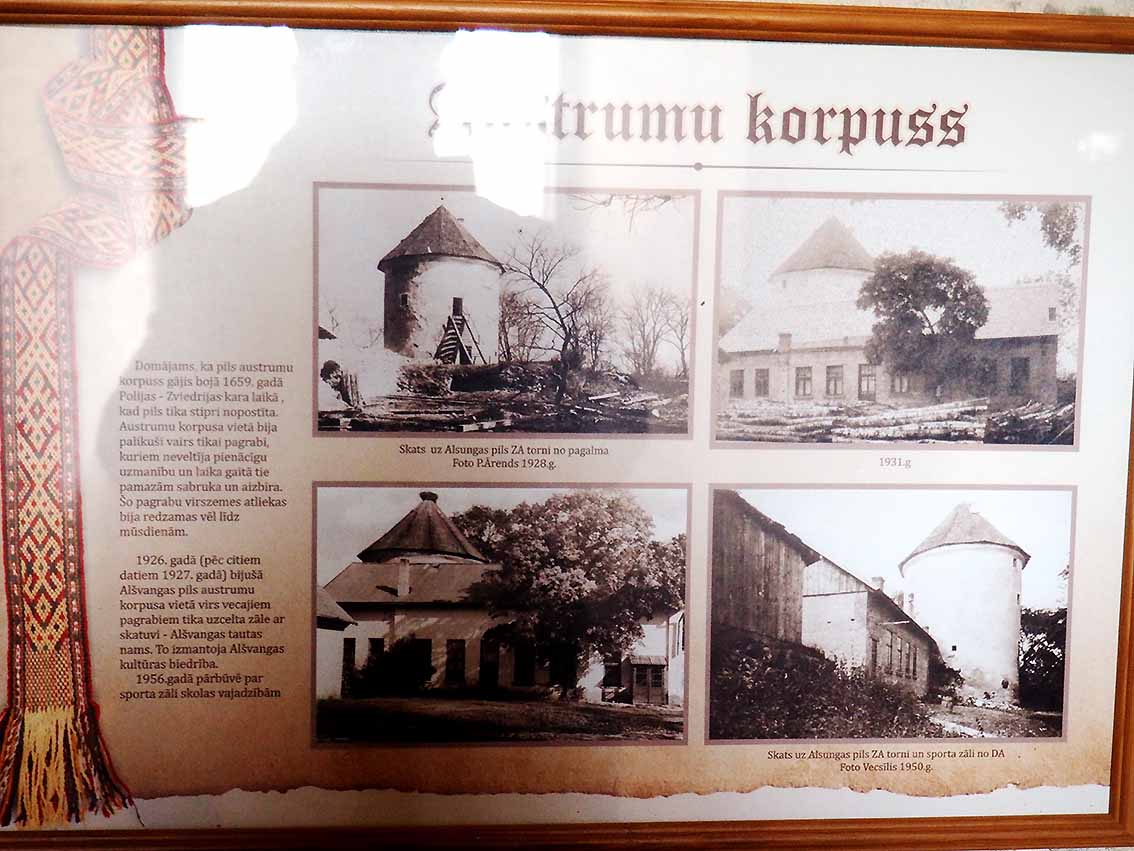

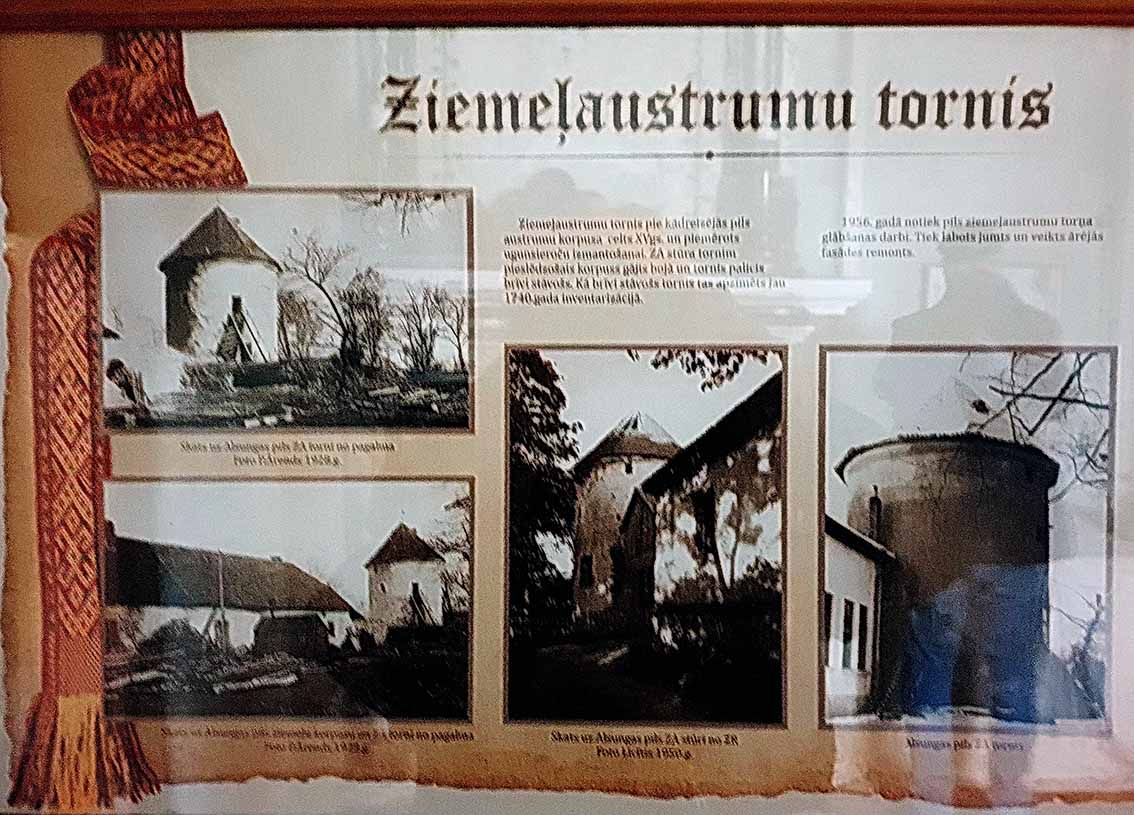

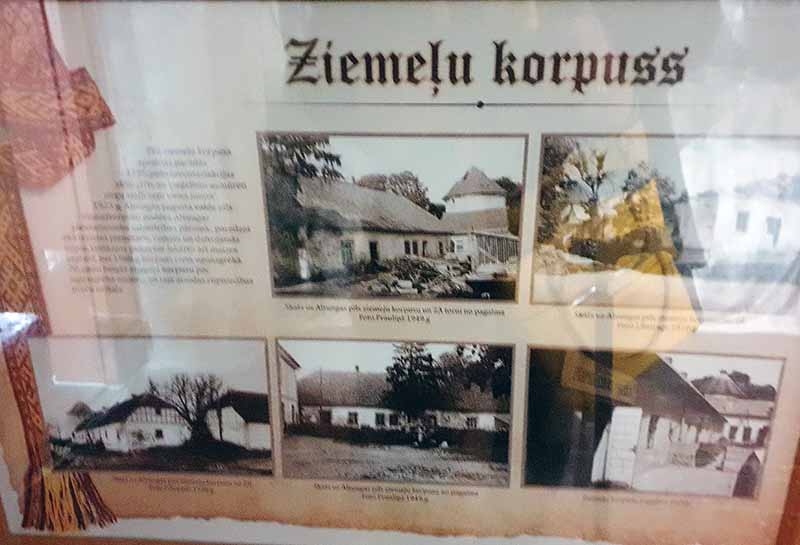

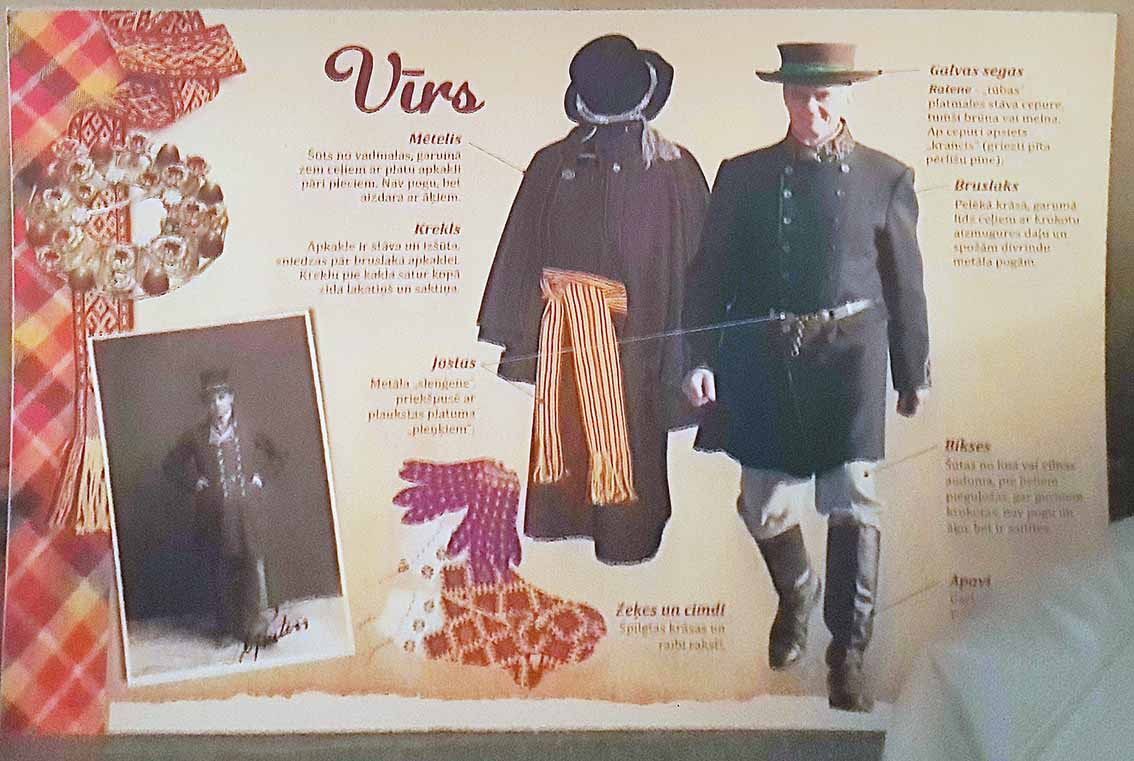

Информационные стенды в замке (фото 2023 г.):

Посмотреть ссылки на сайты о замке на нашем форуме