Арлава, Пузе, Айзпуте, Валтайки, Эмбуте, Цирава-Перконе).

Рифмованная хроника говорит, что до битвы при Дурбе, что произошла в 1260 г., орденские рыцари заняли куршское городище Эмбуте. Неизвестно, как долго немцы оставались там. В конце XIII в. Кулдигский комтур со своим войском, объединенным с куршским ополчением, возвращаясь домой после удачного похода в Литву, остановился у замка в Эмбуте и разделил военную добычу среди соратников.

Единственное документальное свидетельство о строительстве нового укрепления найдено в документе 1290 г., где упомянуты два селения Дундагской области, переданные первому Курземскому епископу Генриху. На доходы от них было оплачено строительство замка в Эмбуте. Т.к. епископ Генрих был в должности с 1251 по 1263 г., замок мог быть построен в эти годы. Подобно прочим епископским замкам, Эмбутский замок имел нерегулярную планировку, приспособленную к очертаниям поверхности холма, на котором он возводился.

В хронике Германа Вартбергского (Die Livlaendische Chronik des Hermann von Wartberge) упомянуто, что Эмбутский замок строил магистр Ордена Конрад фон Мандерн в 1265 г. Это считается первым упоминанием замка в исторических документах. По мнению историков, в строительстве замка принимал тогда участие и Пилтенский епископ. Возможно, что это нынешнее противоречие в датах и владельцах могло породить совместное сотрудничество Курземского епископства и Ливонского ордена в деле строительства замка. Хроники говорят, что в XIII в. замком в основном владел епископ, и только на небольшие промежутки времени, в частности, в 1290 г. епископ Эмунд передавал его Ливонскому ордену, который в свою очередь обязался вести дополнительные работы по укреплению замка. В том же году орденский магистр Хальт упоминал, что два орденских брата из Вентспилса посланы в Эмбуте.

Замок Эмбуте находился на т.н. Южном конце Курземского епископства. С конца XIII в. в замке проживало несколько епископов. Сохранилась письменная жалоба одного из них на орденских слуг, которые напали на людей епископа, отняли у них вино, посланное в Эмбуте для святого причастия, и выпили его. В 1300 г. курляндский епископ Бурхардт жаловался магистру Ливонского ордена, что вице-комтур Кулдиги с войском численностью 200 человек вторгся в округ Эмбуте, где уничтожил посевы и урожай, а в Лиепае разрушил замок капитула.

Небольшое примечание о владениях курземского епископа и капитула. Уже в учредительном акте курземского капитула от 1290 г. епископ Эмунд определил, что из доходов епископства 1/3 причитается капитулу, а 2/3 - епископу. Эти условия вновь утвердил епископ Бурхардт 10 апреля 1300 г. В действительности это означало, что 2/3 епископства оставалось под управлением епископа, а 1/3 эксплуатировали каноники. Нет достоверных сведений, какими землями правил епископ, а какими - капитул, и о принадлежности того или иного селения к владениям одного и второго часто не было ясности даже между обоими правителями, поскольку в 1471 г. епископ Тиргартен спорил со своим капитулом из-за некоторых земель.

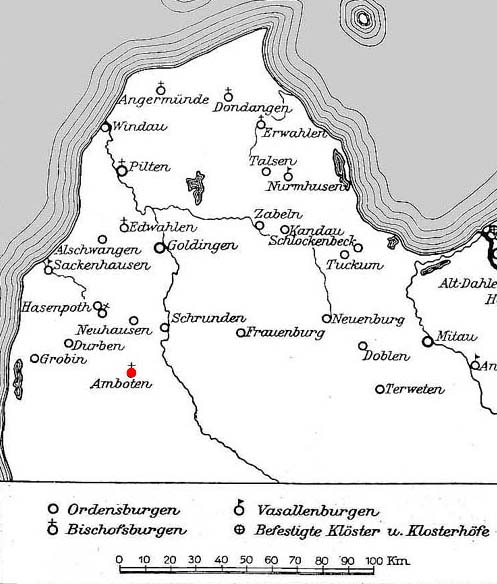

Т.к. в Айзпуте находилась резиденция капитула, а в Пилтене - епископа, то можно допустить, что больше всего земель капитула находилось в южной части епископства, а земель епископа - в северной. Также свои замки были и у епископа, и у капитула. После XVI в. в замке Эмбуте жил фогт или епископский гауптман. Епископы во время поездок по своим владениям также останавливались в замке Амботен. После 1561 г. замок передается в лен епископским вассалам на регулярной основе.

Герб рода фон Амботен

В 1486 г. было упомянуто, что епископскому вассалу Томасу фон Амботену (Thomas von Amboten) принадлежало также имение Бакузес. В начале XVI в. (в 1537 г., по др. сведениям в 1544 г.) замок Эмбуте получил в собственность вассал епископа и гауптман Айзпуте Хейкинг.

Замок Анботен (именно так, через "н") указан, в частности, на карте архиепископа Уппсалы Олафа Магнуса "Carta Marina" - одной из самых ранних и самых достоверных исторических карт Северной Европы, изданной в 1539 г. Правда, расположение замка вблизи побережья Балтийского моря вызывает некоторые вопросы.

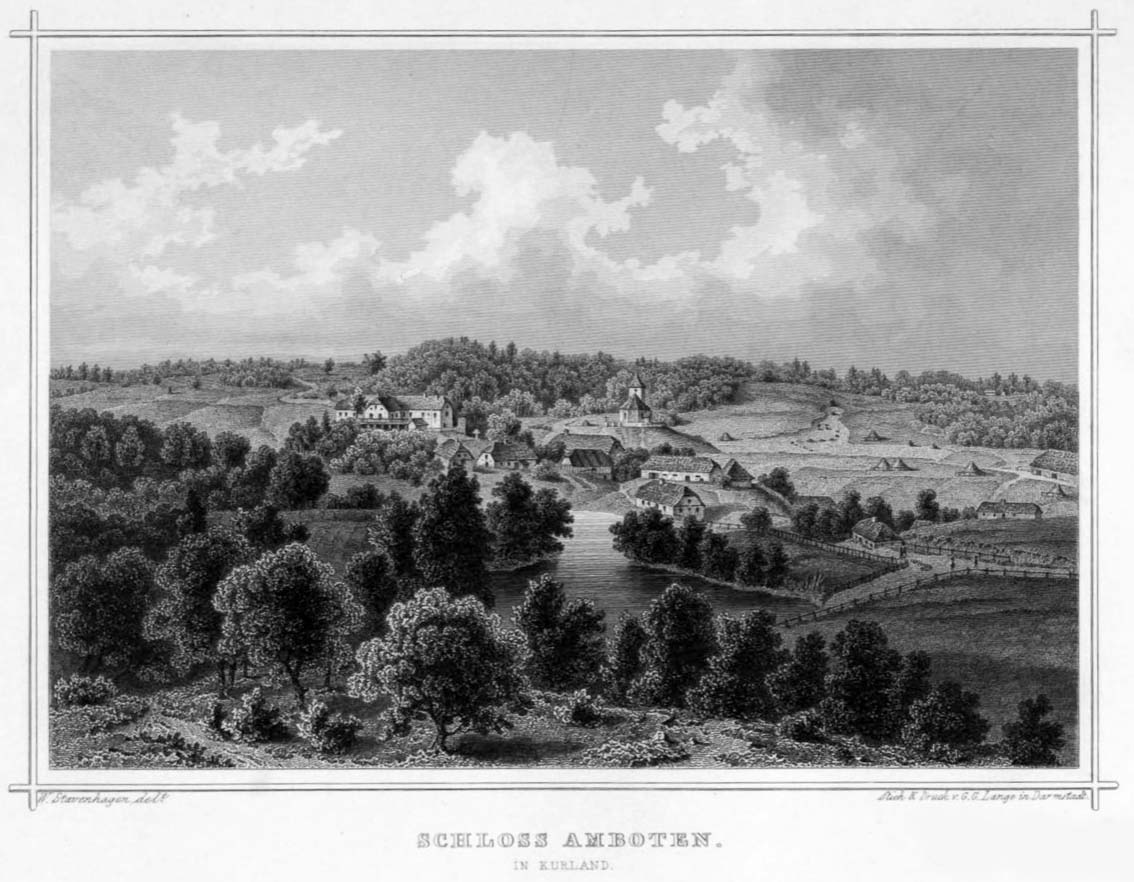

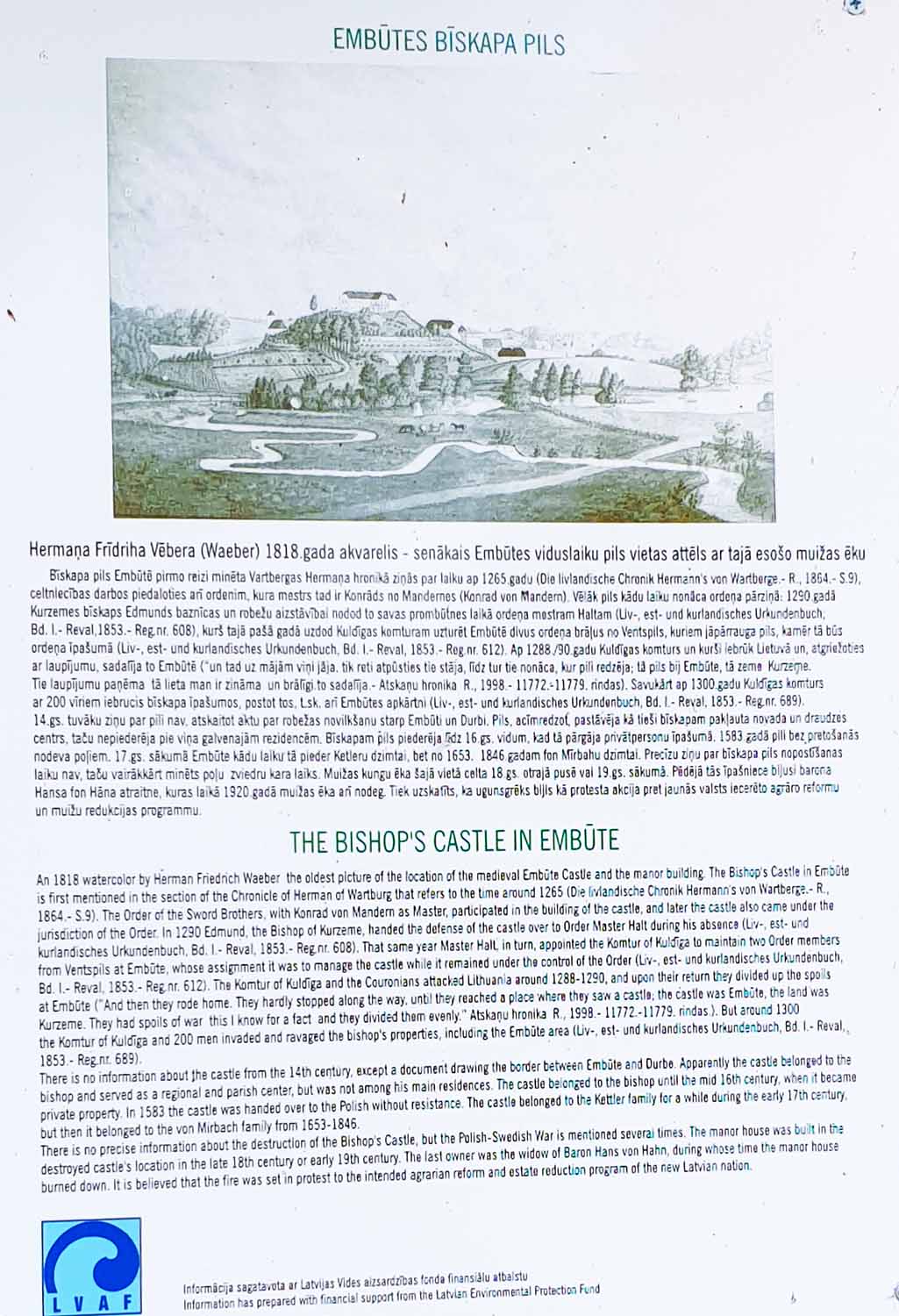

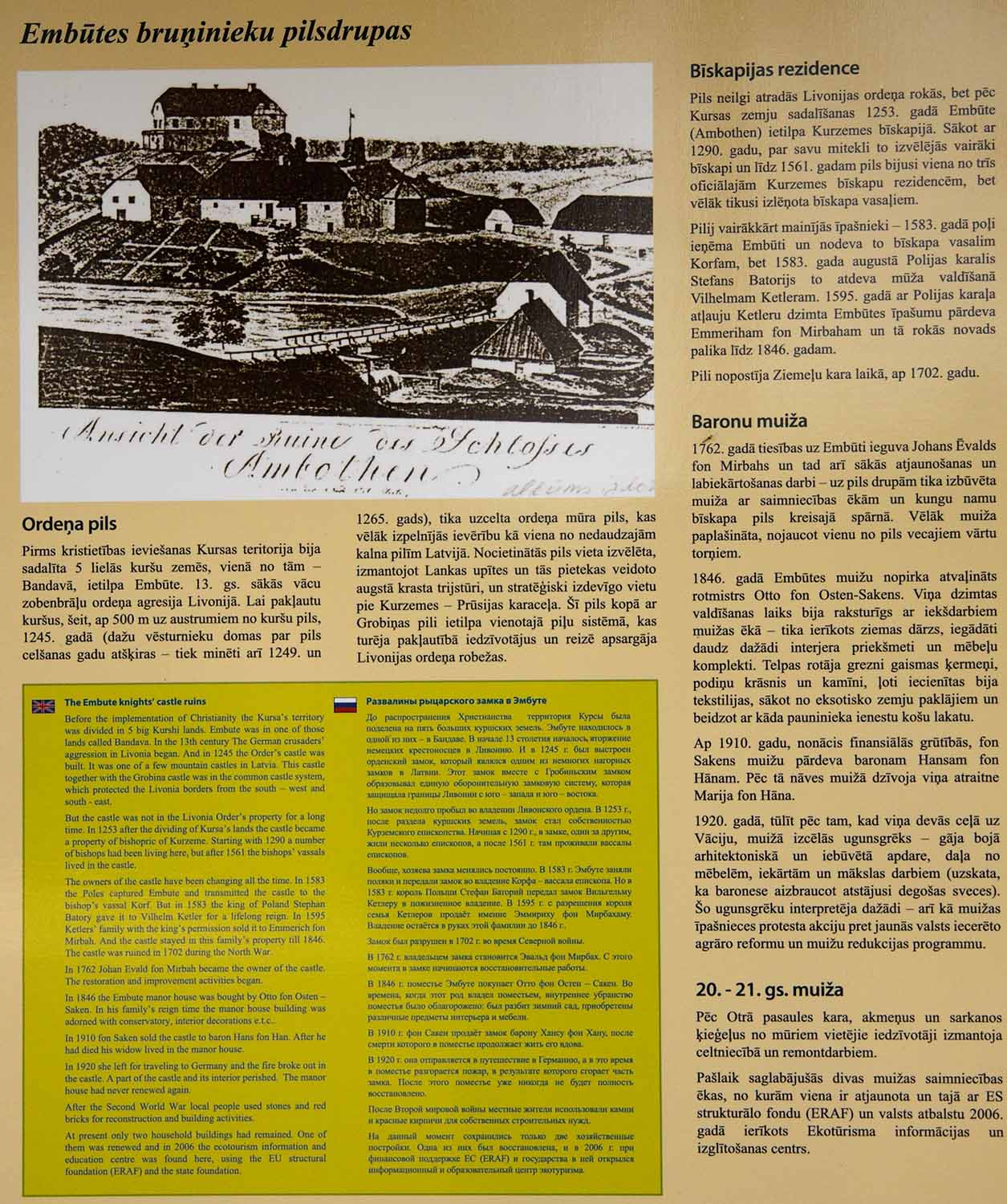

Эмбутский замок был построен на крутом холме, в треугольнике, образованном слиянием двух речушек, в 500 м от бывшего куршского городища. Новый замковый холм - один из самых высоких холмов в округе. Замок считается одним из т.н. верховых (нагорных) замков в Курземе. Об облике и планировке замка можно судить по изображениям 20-х годов XIX в. в т.н. альбоме маркиза Паулуччи, так же как и по сохранившимся до наших дней остаткам стен.

Вот что пишет исследователь ливонских замков Армин Туулсе:

Ранние замки ордена напоминает Амботен (Эмбуте) в Курляндии, где замок был построен при магистре Ордена Конраде фон Мандерне в 1265 г.

При выборе места для постройки магистр Ордена принимал решение на свой взгляд: замок расположен на высокой горе с террасами, с трех сторон защищенной водой. В каком виде епископ впоследствии отстроил замок - неизвестно, поскольку руины в новое время перестроили. Немногочисленные следы остались от двух круглых башен у ворот, относящихся, очевидно, ко времени огнестрельного оружия.

Чаще, чем высокостенные (Mantelmauer) замки, на епископских территориях были распространены в этот ранний период башенные замки различных видов. В первую очередь такие маленькие крепости использовались епископами для укрепления своих границ. Но они находили применение и при закладывании земельных и водных владений.

Замок занимал всю вершину холма, овальную в плане, с территорией 30х50 м величиной. В замок вел путь по прямой дороге через крутой северо-восточный склон холма. В альбоме маркиза Паулуччи показано, что вход в замок охраняли две полукруглые башни с обеих сторон ворот в северной части замка. Башни были построены не ранее XV в., с появлением огнестрельного оружия. От них до наших дней сохранились лишь развалины одной из них высотой до 7 м. Внешний диаметр башни составлял 7 м, а ширина внутреннего помещения - 3,7 м. Толщина стены около 1,5 м. Башня была построена из различного материала – нижняя часть полностью из валунов, а верхняя из кирпичей с засыпкой внутри валунами на известковом растворе. Бойниц у остатков башни не обнаружено. Исследователями отмечено, что первый этаж башни засыпан строительными обломками.

Вторая башня на южной стороне была снесена уже в конце XIX в. На ее месте из кирпича была построена квадратная в плане пристройка к зданию господского дома имения. От жилых зданий XVIII-XX вв. до наших дней сохранились развалины на уровне первого этажа. Только некоторые фрагменты стен, главным образом в северо-восточной части, еще возвышаются на высоту двух этажей. Существует мнение, что это здание построено на старых фундаментах епископского замка. Отмечено, что стена второго этажа, которая еще сохранилась, построена из кирпича и достаточно тонкая (0,6 м).

Все эти постройки появились после разрушения замка в XVII в. У господского дома имения отмечено три строительных периода, в течение которых строение постепенно было продлено в северо-восточную сторону. Старейшая часть находилась в юго-западном конце и была 9х20 м в плане. Нижняя часть здания была построена из валунов. Ширина стены со стороны обрыва была 1,7 м, со стороны двора 0,8 м. Дворовый фасад этого строения был в углах отделан квадрами из песчаника. Четырехугольное строение, выдвинутое вперед со стороны склона, не является средневековой башней, а, судя по толщине стен и стройматериалам, появилось уже во времена имения.

Как свидетельствуют материалы инвентаризационной описи начала XVIII в., по периметру холма шла крепостная стена, от которой до наших дней на поверхности земли ничего не сохранилось. Жилая резиденция находилась предположительно на противоположной от полукруглых башен стороне двора.

В 1560 г. датский король Фредерик II выкупил права Курземского епископа, в т.ч. и Эмбуте для своего младшего брата Магнуса, герцога Гольштейнского (1540-1583). XVI век в истории Эмбуте ознаменовался борьбой между епископскими вассалами Корфом, Хейкингом и Крюденером. Одни искали епископской поддержки, другие плели интриги при польском дворе. В 1576 г. Хейкинг умер, и замок Эмбуте перешел к Крюденеру. Это не понравилось богатому вассалу епископа фон Корфу. В одну из ночей он напал на Эмбутский замок и прогнал Крюденера. Пилтенский епископ приказал Корфу вернуть замок, но Корф обратился за помощью к польскому королю.

Во время т.н. войны за пилтенское наследство, что случилась между Польшей и Данией после смерти последнего Курземского епископа Магнуса, 31 мая 1583 г. полковник польского войска Оборский занял замок Эмбуте и вернул его Корфу. Но несколько месяцев спустя, 21 августа 1583 г. польский король Стефан Баторий за заслуги перед Польшей отдал замок и окрестности сыну брата курляндского герцога Готарда Кетлера - Вильгельму Кетлеру (ум. в 1624) в пожизненное пользование. Двумя годами позже Стефан Баторий изменил условия наследования и в 1611 г. от Вильгельма Кетлера имение получил его брат помещик Иоганн фон Кетлер.

В 1585 г. Дания полностью отказалась от территорий бывшего Курземского епископства в пользу Польско-Литовского государства.

В 1595 г. польский король Сигизмунд II Август подтвердил право на собственность с разрешением роду Кетлеров продавать или сдавать в аренду Эмбутский замок.

В 1617 г. Эмбуте вошло в автономный Пилтенский округ в составе Польско-Литовского государства. В 1656 г. подчиняется Курляндскому герцогству.

В 1653 г. сын Иоганна фон Кетлера - Иоганн Сигизмунд фон Кетлер продал замок за 50 тысяч флоринов полковнику-лейтенанту польской армии Эммериху фон Мирбаху (1631-1661), владевшему также имением Пузениеки. В книге Машновскиса - это Отто Генрих фон Мирбах (1631-1661). Затем Эмбуте унаследовал его сын Фромхолд фон Мирбах (умер после 1710 г.). Предполагается, что именно в его время была осуществлена перестройка замка и он стал центром большого поместья и жилищем для помещиков. В 1684 г. была также освящена каменная церковь в Эмбуте.

Старый средневековый замок, вероятнее всего, был разрушен во время Великой Северной войны в 1702 г. В начале XVIII в. в инвентарной книге поместья упомянуто, что от замка частично сохранились крепостные стены и въездные башни. Среди них находилась деревянная служебная постройка с соломенной крышей.

Третьим владельцем Эмбуте из рода фон Мирбахов был сын Фромхолда - Георг Иоганн, ландрат Пилтене и гауптман Кандавы, который умер в 1725 г. и чье завещание свидетельствовало о том, что жизнь помещиков также могла быть не богатой и не легкой. Список завещанных вещей был невелик: камзол с отделкой, волчья шуба, меховая шапка из лисы, халат, меч с медной рукоятью, старая повозка, десять коров, бык и шесть телят, несколько овец, два мельничных жернова и 34 книги. Активная часть долгов составляла 5500 альбертовских флоринов, пассивная часть долгов - 36 000 альбертовских флоринов и часть земли была заложена. Потому не удивительно, что в инвентарном списке значилось, что "господский дом Эмбуте так же, как и все прочие строения, находится в очень плохом состоянии".

Род фон Мирбах владел замком до 1846 г. В 1762 г. владельцем замка стал Эвальд фон Мирбах. С этого момента начались восстановительные работы. С XVIII в. замок превратился в центр имения, но это был уже новый дворец, построенный в начале XVIII в. на фундаменте старого здания. В XIX в. его расширили, разобрав одну из привратных старых сторожевых башен замка. На месте башни из кирпича была построена квадратная пристройка к зданию дворца. По преданию, из замка идет подземный ход до бывшего народного дома, где находился католический монастырь.

В 1795 г. Курляндское герцогство присоединяется к Российской империи. В 1846 г. поместье Эмбуте покупает Отто фон дер Остен-Сакен. Во времена владения этого рода внутреннее убранство поместья было облагорожено: был разбит зимний сад, приобретены различные предметы интерьера и мебели.

В 1910 г. Остен-Сакен продал имение барону Хансу фон Хану, после смерти которого здесь проживала его вдова. Карл фон Левис оф Менар писал в "Бургенлексиконе", что "Amboten, епископский замок в Айзпутском округе, использовался бароном Хансом фон Хан Эрбеном в качестве жилища". Последним владельцем имения стал род баронов фон Хан. Последней хозяйкой замка была вдова барона Ханса фон Хана.

Иоганнес (Ханс) фон Хан

Встречается информация, что в 1919 г. при отступлении бермонтовцев имение Эмбуте подожгла сама владелица. Однако известно, что во время поездки баронессы фон Хан в Германию в 1920 г. в поместье разгорелся пожар, после чего оно уже не было восстановлено.

В 1920 г. имение было разделено на 64 части, но сам центр поселка разделен не был. Во время аграрной реформы Эмбуте было одним из немногих мест в Латвии, чья природная красота и историческая сущность не позволили принять поспешных практических решений, которые были столь характерны для первого и главного периода аграрной реформы, когда охраны памятников в Латвии еще не существовало. 18 февраля 1921 г. землемер Янис Пориетис писал о природных исторических местах имения Эмбуте.

В 1935 г. группа Центральной Земельной комиссии заключила: "Центр имения Эмбуте состоит из высоких холмов и глубоких оврагов, пашни и луга перемежаются парками, лесами и водами, примерно 1/3 часть от всей площади центра - не культивируемые земли, пашни и луга не высокого качества. При разделе центра на новые хозяйства, последние получились с сильно изломанными границами и мало возможными для проживания. При разделе земель неизбежно уничтожение большой части лесов и парков, которые нанесут сильный ущерб историческим природным памятникам Эмбуте." В итоге центр имения Эмбуте перешел в фонд государственных земель и в 1930-е годы начались работы по сохранению окрестностей для местной общественной жизни и особенно для растущих туристических нужд.

Во время Второй мировой войны Эмбуте повезло, лишь в конце войны место оказалось на краю Курляндского котла. 31 октября 1944 г. советские танки заняли Эмбуте и Динсдурбе, предполагается, что именно тогда была повреждена Эмбутская церковь напротив замка. Вскоре после этого местные жители эвакуировались из прифронтовой полосы. 15 февраля 1945 г. в окрестностях Эмбуте велись бои, 6 мая советская авиация бомбила Эмбуте.

Остатки замка частично сохранились до наших дней. После второй мировой войны местные жители и колхоз стали использовать камни и красные кирпичи из развалин для строительства других объектов. Во время визита археологов в 2001 г. развалины заросли кустарником, а территория была захламлена.

На данный момент от имения более-менее сохранились только две хозяйственные постройки. Одна из них была восстановлена и в 2006 г. при финансовой поддержке Европейского союза (ERAF) и государства в ней открылся информационный и образовательный центр экологического туризма, а также пункт аренды велосипедов. По понедельникам закрыто. Есть некая ирония судьбы в том, что древний центр Эмбуте ныне не обжит, сельсовет переселился в имение Вибини, школа - в имение Бакужи. Сам новый центр туристической информации, что расположился у подножия развалин Эмбутского замка, с таким размахом построенный на европейские деньги, стоял пустым до весны 2008 г.

В 2013 г. развалины замка еще были видны с дороги, ведущей к центру туристической информации. В 2023 г. они совершенно скрылись в зарослях. Если бы не указатель и лесенка, ведущая в гору, трудно было бы догадаться, что наверху что-то есть. За прошедшее десятилетие на территории перед подъемов появилось несколько мелких объектов типа детской песочницы и садовых фигурок. Была заново построена беседка, изменены информационные стенды рядом с ней. Старая беседка здесь находилась еще в 2020 г.

Песочница существовала уже в 2019 г., судя по фотографиям из интернета.

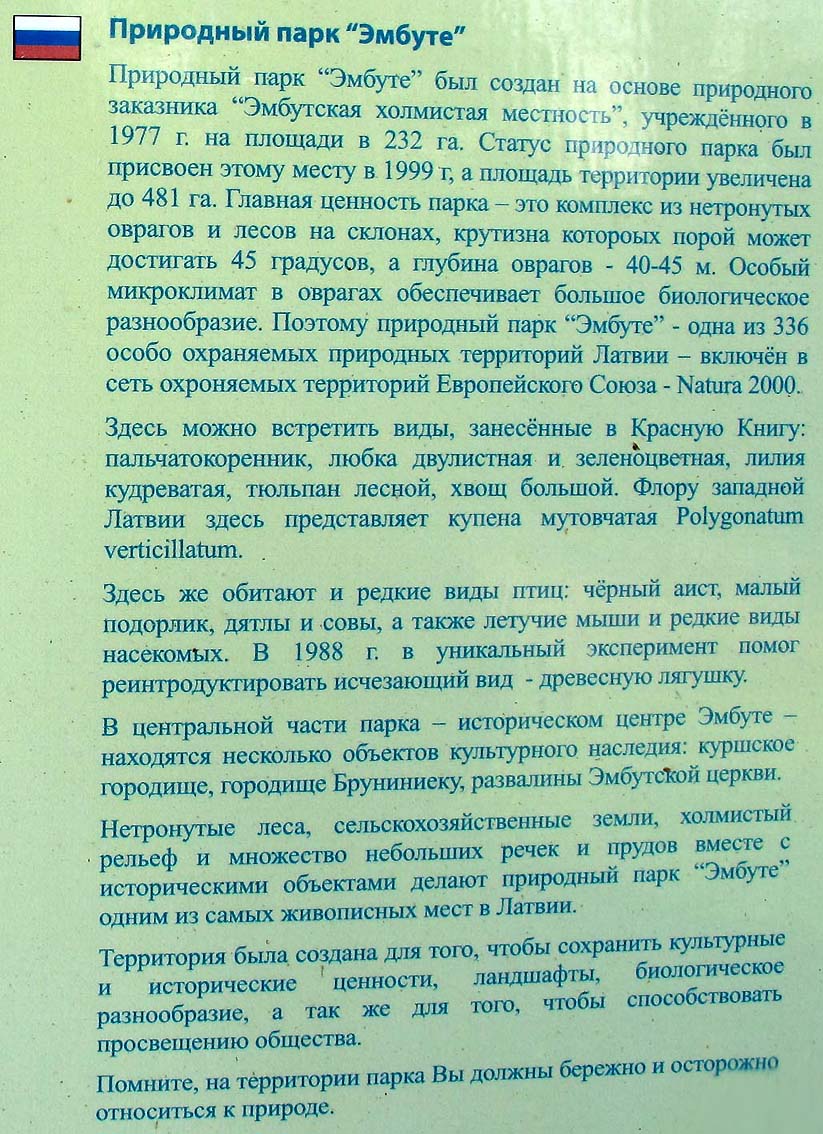

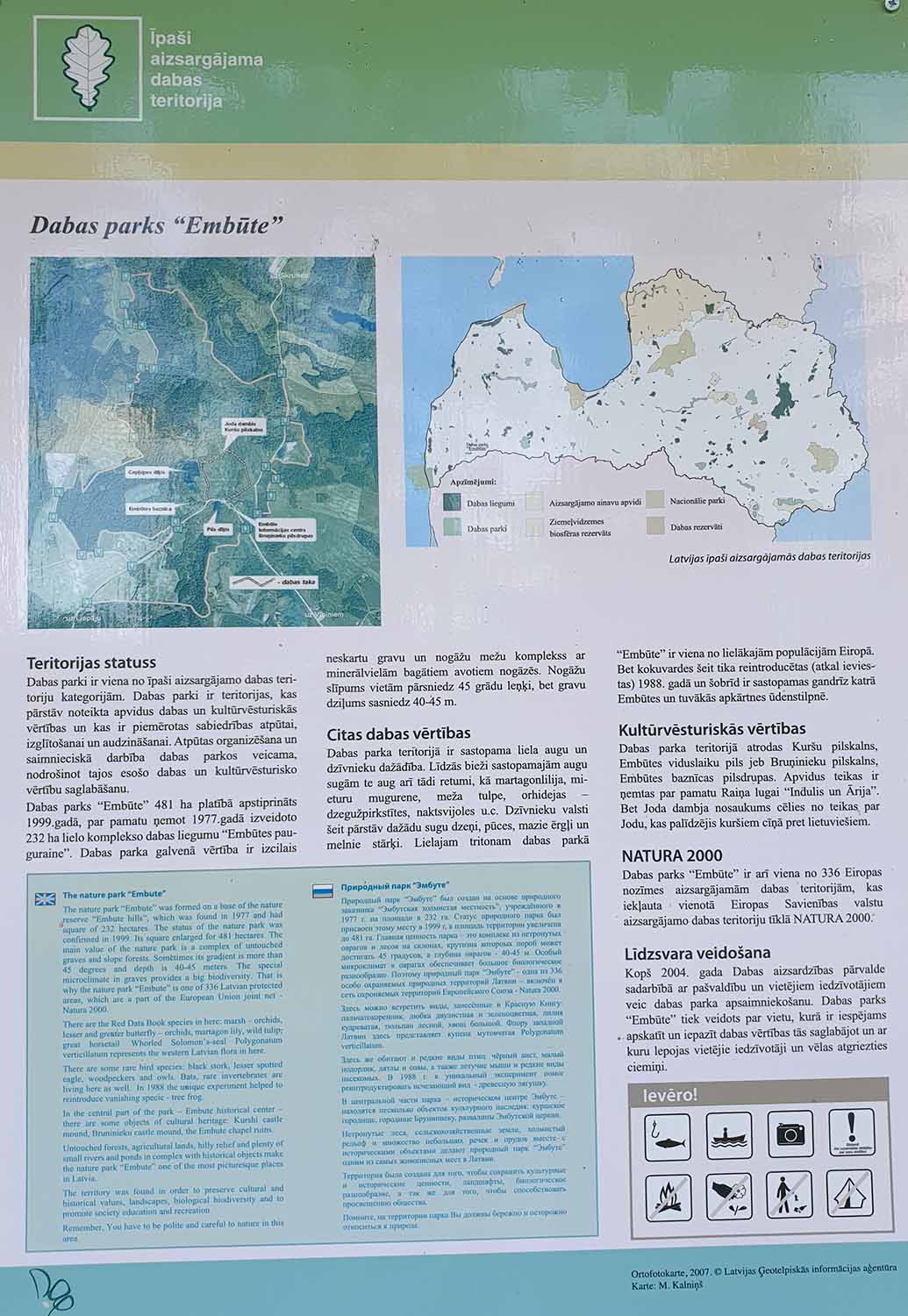

Эмбутский природный парк расположен в Курземе в Лиепайском районе, между городками Приекуле и Скрунда. В центре Эмбутских холмов находится одна из самых живописных природных территорий Курземе. Природный парк представляет собой холмистый ландшафт и широколиственные леса, площадь парка 481 гектар, год основания 1977. Тут множество интересных природных и культурно-исторических объектов - городище Эмбуте, старинные поместья и замки, место смерти вождя куршей Индулиса, плотина (Joda dambis) и долина Йода, валун Йода, смотровая башня, мистические овраги, источники и священные дубы, тропы и многое другое. Все желающие здесь могут напиться вкусной родниковой воды.

Подробнее о природном парке:

В 2018 г. в природном парке Эмбуте была построена смотровая башня и проложена прогулочная тропа со стендами здоровья. Вход в природный парк Эмбуте украшают деревянные мечи и щиты, оставленные куршским вождем Индулисом и его другом Пудикисом. Они, каждый на своей стороне дороги, охраняют путь, ведущий в долину Эмбуте. Мечи до сих пор являются символом как Эмбуте, так и этой местности. Долина считается древним священным местом. На протяжении веков она была окружена сказками и легендами, которые живут и по сей день.

С городища Эмбуте открывается великолепный вид на холмистую долину, где случилась знаменитая история любви. И городище Индулиса, и могила Индулиса, и другие места в окрестностях Эмбуте связаны с легендой о любви жившего в XIII в. вождя куршей Индулиса и дочери кулдигского комтура Арии. Этот сюжет латышский поэт Янис Райнис использовал в своей пьесе "Индулис и Ария". В исторических источниках имя Индулиса пока не найдено. Место действия пьесы Райниса "Индулис и Ария" - как на ладони: вот долина и дамба Йоду, там - дуб Индулиса и могила, на которую влюбленные теперь приносят цветы.

Если верить сюжету Райниса, в Эмбуте в середине XIII в. происходили трагические события. Как считают краеведы С. Русманис и И. Викс, в основе предания об Индулисе и Арии - древний космический миф. С течением тысячелетий он преобразовался в историю любви дочери Кулдигского комтура и куршского вождя. Возможно, что образы Индулиса и Арии в древнем мифе надо понимать как проявления образов силы небес (Бога) и силы земли (Мары).

Иллюстрации к "Индулису и Арии"

О соседних достопримечательностях - церкви и городищах. На левой стороне дороги Лиепая-Эзере на холме видна разрушенная во время второй мировой войны Эмбутская лютеранская церковь. Церковь впервые упомянута в исторических документах в 1553 г. а первый пасторат при ней в 1548 г. (сгорел в 1798 г.). В 1628 г. церковь была в полуразрушенном состоянии, в 1637 г. обрушилась башня. Нынешнюю каменную церковь в 1674-1684 гг. построил владелец Эмбутского имения Эммерих фон Мирбах. В церкви находилась эпитафия владельца имения Динсдурбе генерала Карла де Бегем аф Боо (1671-1747) с 19 гербами.

Приблизительно в 0,5 км к северу от развалин Эмбутского замка на правом берегу р. Ланка на высоту 26 м над уровнем реки (131 м над уровнем моря) возвышается Эмбутское городище, называемое также городищем Индулиса. Городище легко доступно, если идти вдоль развалин церкви в т.н. Чертову низину (Йода-лея) на левом берегу Ланки, где размещается летняя эстрада. Там можно увидеть т.н. Чертову дамбу (Йода-дамбис) - земляной вал длиной 100 м, шириной 6 м и высотой 2 м; возможно, создан искусственно в военных или сакральных целях.

Примерно на таком же расстоянии от дороги Эмбуте-Скрунда как Эмбутское городище (только на противоположной стороне дороги, к востоку от нее) находится Паваркалнс (156,5 м над уровнем моря), с которого открывается обширный вид окрестностей. Ровно в 4,7 км на северо-северо-восток от Паваркалнса находится легендарная гора Верес-калнс - городище длиной около 200 м и шириной 20 м, восточный край которого образует берег древней долины Дзелды высотой до 30 м, а с западной стороны - овраг глубиной около 10 м.

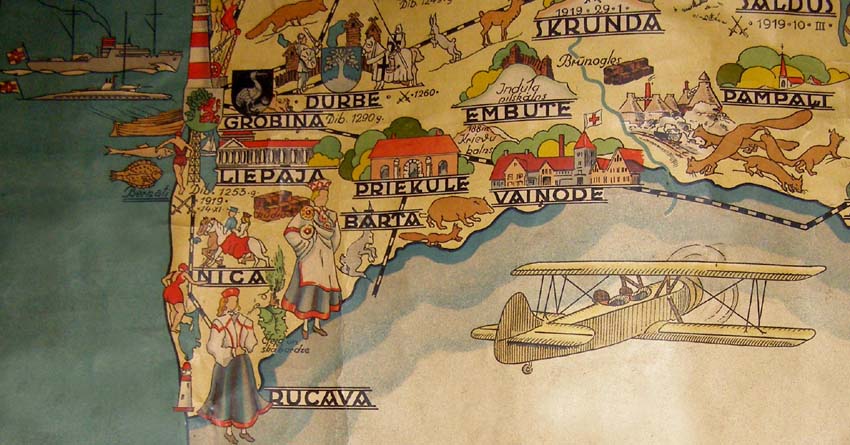

На северо-восточном склоне горы Верес-калнс видна верхняя часть погрузившегося в землю красного камня призматической формы (приблизительно 2х2 м) - т.н. могила Индулиса. К городищу удобнее всего попасть или через Динсдурбе (5 км к западу от Эмбуте) или вдоль хутора "Путны" (у дороги Эмбуте-Динсдурбе, в неполном км к западу от дороги Лиепая-Эзере), а дальше идти на северо-восток или на север до находящейся соответственно на расстоянии 3 или 4,5 км бывшей усадьбе Багу, а от нее 1 км на восток к хутору "Калнини" (Верес-калнс находится приблизительно в 0,7 км к северо-северо-востоку от дома). Городище Индулиса как основная достопримечательность места изображена на туристической карте времен Первой Республики:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Дневник шведского офицера армии Карла XII Роберта Петре о повседневной жизни шведской армии в Курляндии

14 мая

Я отправил в Гольдинген 35 фургонов, которые мне удалось подготовить, вместе с прочим имуществом, лошадьми, скребницами, запасными подковами, достаточными для двукратной подковки каждой лошади, запасными колесами, по 2 на каждый фургон, кадками с дегтем, хорошими кожаными сбруями, скребками, молотками, клещами, новыми кожаными недоуздками с вожжами и многим другим.

Приблизительно в это время вернулся из Королевской армии Его Превосходительство генерал Левенхаупт.

Вернулся мой откомандированный унтер-офицер, который был с фургонами в Гольдинге. Он привез мне приказ о дальнейших действиях вместе с письменной спецификацией всех товаров в Амботенском (совр. Эмбуте) Нойхусенском (совр. Валтайки) приходах, которые еще не отдали свои контрибуции. Я довел этот письменный приказ до всех рот, которые там размещались, чтобы мне дали столько людей, сколько мне могло потребоваться для проведения экзекуций. А также что мой приказ был таким строгим, чтобы ничего впредь не оставлялось, малое или большое, под страхом тяжелого наказания, которое за этим последует, так как я не должен пренебрегать службой Его Королевского Величества, ибо в подобных случаях я вынужден начать экзекуции.

Май 19

Я приказал объявить на сборе свой приказ, который затем должен был быть доведен до сведения всех землевладельцов тех двух церковных приходов, по которому следовало отметить день и час, когда они получили мое письмо, чтобы никто потом не мог сослаться на незнание. Я дал им 10 дней для того, чтобы заработать и привезти неуплаченные налоги и остатки. В течение этого времени их любимые дети показывали свои квитанции, которые я отмечал и копировал и затем освобождал от экзекуции, но прочих я подверг экзекуции.

1 июня

Я взял с собой из третьей роты, располагавшейся в Амботене, 75 человек капралов и рядовых с 6 унтер-офицерами, которым я дал известные вещи и людей, чтобы провести экзекуцию и приказал не уходить оттуда, покуда все не будет исполнено, и сам находился с ними и доставлял им их продовольствие.

3 июня

Всего в Нойхусене мною подверглось экзекуции 40 человек.

5 июня

Я отправился в Гольдинген, чтобы оценить лошадей, которых я привел, а также отрапортовать, как далеко я продвинулся с исполнением экзекуций. Тогда я получил приказ забрать назад лошадей, которых было 210 штук и содержать на пастбище под охраной в 1 или 2 табунах, чтобы никто не мог их использовать до особого приказа, пока армия будет еще находится здесь до конца июня. Поэтому округа должна будет заплатить месячную контрибуцию за август, который был последним месяцем, за который надо было получить контрибуцию, таков был приказ.

9 июня

Выполнив все в Гольдингене, я вернулся вечером назад

11 июня

Я прибыл к партии, проводящей экзекуции в Амботене. Тотчас же некоторые владельцы предъявили свои квитанции о ликвидации задолженностей, а некоторые – грамоты, освобождающие от налогов, получения которых они добивались у генералитета из-за своей беспомощности, с которых они должны были делать мне копии. Таким образом, большую часть землевладельцев, которые были в моем экзекуционном списке, я освободил для того, чтобы они произвели поставки в Августе месяце. Поэтому я по справедливости освободил их от экзекуции. Но человек 12-15 дворян, которые перечили и не соблаговолили получить себе соответствующее освобождение и прощение уплаты оставшейся контрибуции, а соблаговолили считать правильным платить меньше, я подверг сильной экзекуции, которую я продолжал до тех пор, пока не было найдено все необходимое для солдатского провианта, который уже начал истощаться. Поэтому я должен был захватить кое-какую кухонную утварь, чтобы продать ее в Литве и купить затем оптом пищу для солдат, составив письменный отчет о том, что я продал и сколько я вследствие того получил, что именно я купил и сколько это стоило, а также расписки унтер-офицеров о том, сколько они получили для своих солдат. Этим я продолжал заниматься до 15 июня, когда я отправил курьера с письмом к подполковнику, в котором я вопрошал, как я дальше должен действовать.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Предания об Эмбутском городище

1. Эмбутское городище происходит от провалившегося замка. Теперь это гора, поросшая большими деревьями. На вершине горы можно найти поросшие травой углубления, где когда-то были трубы и башни замка. Если туда, где раньше была труба, кинуть камешек, очень глубоко внизу слышен громкий грохот. В такую дырку от трубы однажды запустили утку, и говорят, что эта утка выплыла по речке, что течет рядом. Когда этот замок провалился, в замке была девушка, которая горько плакала. Ее слезы по стоку до сих пор вытекают наружу.

2. На вершине Эмбутского городища находится небольшое углубление. В этом месте, говорят, провалился королевский замок. Иногда в углублении появляется лестница, по которой можно спуститься в замок. Если кому-нибудь удастся увидеть ход и попасть в замок, то нужно вернуться до рассвета. Но дочь короля так красива и ей принадлежит такая власть, что редко кому удавалось вернуться на поверхность земли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Ар. Туров. "Поездка по Нижней Курляндии" Амботен, 27-го июня.

(Артур Тупинь, "Народная мысль" №144, 1924)

- После бесконечных однообразных равнин Литвы, через которую мы проехали в закрытых на ключ вагонах, Амботенский район кажется живописной Швейцарией. Есть что-то общее между возвышенностью Верденского округа, где за время войны выросли неприступные форты Дуамон, Во - и этим районом Нижней Курляндии. Та же цепь высоких холмов, покрытая сплошь густым лесом. Здесь, если бы русское командование серьезно смотрело на защиту Курляндии, в 1915 году можно было остановить любую немецкую армию. Сюда не дошли большевики в 1919 г.

Здесь на продолжении целого ряда веков уже происходили беспрерывные битвы между латышами, литовцами и немцами. Если в ясный солнечный день взглянуть с самой высокой амботенской вершины в Литву, то простым невооруженным глазом видно, что исторические развалины двух крупнейших замков направлены именно в нашу сторону. В том же можно убедиться и обойдя границы исторической Литвы. Все наши укрепления в этом округе воздвигнуты так же лицом к Литве. Именно отсюда и шли в Латвию все ее завоеватели.

Самая прекрасная латышская легенда про Индула и Арию разыгралась именно в Амботенском округе. Вот почему сюда идут и едут десятки экскурсий, сотни и тысячи людей, чтобы посмотреть на те исторические места, где родилась Латвия. Здесь, у подножия того холма, где гордо возвышался замок латышского витязя и героя Индула, по большим праздникам устраиваются танцевальные вечеринки. Индул влюбился в прекрасную Арию и изменил своей родине.

Древние твердыни были защищены от нападения противника не только отвесными крутыми стенами, но и целой системой глубоких каналов. Амботен богат озерами, каналами и плотинами, и еще теперь эти каналы и речки омывают исторические холмы, на которых несколько столетий тому назад возвышались гордые замки. Правда, эти замки были построены лишь из бревен, и вся жизнь была наивна, груба и примитивна. Здесь, у подножия холма Индула, на громадной, хорошо потоптанной каблуками танцующих пар, ровной, как скатерть поляне и по сегодня возвышается громадный вал, так называемая плотина Йода (дьявола). Бог грома и молнии Перкон, сочувствующий нашей родине, разбил в историческую ночь и затопил все полчища немецких рыцарей, а изменивший Индул погиб в битве.

Громадный холм испещрен небольшими тропинками. Здесь остались еще остатки земляных укреплений, видны три ряда позиций, глубоких рвов, по ним можно судить о таланте строителей. Тогда это был неприступный замок. Даже нынешний экскурсант задыхается, поднимаясь и опускаясь по всем этим холмам, чтобы добраться до самой верхушки холма, где на трех углах громадной площадки возвышаются холмики с глубокими ямами. Здесь в древности были построены сторожевые башни, на самой площадке находился деревянный замок Индула, пониже в сторону громадного болота паслись его стада. Здесь остались следы выходов из укреплений в долину. Очевидно, здесь был устроен спускной мост, так как нельзя было только воевать, нужно было и заниматься торговлей.

Если посмотреть на все эти развалины позднейших эпох, которые уже принадлежат к каменному периоду (легенда об Индуле и Арии относится к деревянному периоду и является одной из самых древних в наших преданиях: во всех этих легендах сильно перепутаны исторические эпохи и трудно утверждать, что к какому времени относится), то можно понять, почему наш народ может считаться воинственным. Неожиданная для Запада доблесть латышских стрелковых полков во время великой войны берет начало именно в бурной, богатой битвами и сражениями древней эпохе. Далекие предки Латвии занимались, кажется, больше военным ремеслом, чем мирной строительной работой.

С холма Индула весь район живописного Амботена как на ладони. Дивная панорама: меж ряда холмов, покрытых столетними дубами, вьется речка, блестит на солнце зеркальная гладь озер. Не жаль и пяти часов, проведенных в душном вагоне, трудно оторваться от этих красот природы.

Против холма Индула гордо возвышается Амботенский замок. Здесь несколько столетий тому назад действительно существовали укрепления немецкого курляндского епископа. Развалины целы и поныне. Замок сгорел, на фундаменте старого исторического замка, одного из древнейших во всей Латвии, курляндский барон (Остен-Закен), владелец Амботена, построил новый замок. Тот тоже сгорел, но совсем недавно. Остались лишь стены, да глубокие подвалы. Центр имения не возвращен недавнему владельцу, а новому арендатору не до реставрации замков.

Хорошо умели жить курляндские бароны. Выбирали для своих замков самые живописные уголки. От всего бывшего господского дома осталось лишь деревянное крыльцо. Сидишь здесь и смотришь, как внизу зеленеют пашни, блестят озера, колышется далекий лесок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Рихард Рудзитис, "Записки пилигрима", 1929 г.

"Записки пилигрима" впервые были изданы в 1929 г. на латышском языке в издательстве Яниса Рапы. Книга написана как дневник, когда автор путешествовал вместе с супругой и в одиночку по родным краям Латвии в 20-ые годы прошлого столетия. Это поэтически-философская книга, где автор говорит о более существенном в душе и во взглядах человека. Труд на самом деле является паломничеством по родным краям Латвии. Поэта и философа Рихарда Яковлевича Рудзитиса (1898–1960) с детства интересовали основные законы жизни.

Когда я утром встал и вышел в покрытый росою сад, мой взгляд невольно упал вниз, где в чистом утреннем тумане дремала родина Индулиса.

Надеваем рюкзаки и направляемся по круче вниз, к дубравам и ясеневым рощам в низине. Осень ходит по верхушкам деревьев, осыпает листья и все окутывает в золото и пурпур. Прекрасна желтая лиственная кровля над головой, но еще более красива земля под ногами. Она - как чудесный ковер в мусульманском храме. Надо только чуть прикрыть глаза, говорит моя другиня, и земля покажется еще более сказочной. Садимся на камень, покрытый зеленым мхом, — и вдруг с небес вырывается целый поток света и половодьем заливает нас, и деревья, и многоцветную землю - все, все. Как в свете солнца все изменяется - становится более прекрасным, более крылатым! Слышу рядом вздох: "Если бы я могла эту теплоту солнца сохранить на всю зиму…" - но осень расточает мне свои золотые улыбки, и это так хорошо. Идем дальше, изготавливаем длинные палки из орешника, и ноги вязнут в земле, и мокрые листья шуршат под ногами.

Наконец мы достигли холма Индулиса. По бокам холма два вала, с одной стороны его окружает бурная речка Эмбуте. В народе рассказывают, что 700 лет назад здесь стоял деревянный замок вождя Индулиса, и он велел насыпать валы, сделавшие замок неприступным. Сама гора поросла удивительно крупным орешником и ясенями, желтовато-зеленые листья которых переливаются на солнце, как изумруды.

Рядом с холмом Индулиса, внизу над речкою, простирается длинная и узкая Чертова дамба, которая на самом деле выглядит неестественно. Там же танцевальная площадка, куда заезжают и гости из Лиепаи. Немного дальше возвышается Волкова гора, рядом с которой, как огромная расщелина, зияет Волчий овраг - узкий, заваленный стволами деревьев, поросший седым мхом, папоротником, с ручейком посередине. Могучие замшелые ели заслоняют небо. Выйдя из оврага, мы уже вскоре оказываемся у церквушки Эмбуты, которая стоит тыльной стороной к воротам.

А ниже Гора Рыцарей с развалинами немецкого дворца, который сгорел лишь два года назад. Эта земля вся полна тайн. Сотни поколений топтали ее, и из каждого мельчайшего камешка говорит история своим языком.

Мой самый крылатый привет краю мечтаний и любви Индулиса и Арии! Осеннее золото оставило свою часть и в моей душе, и мне кажется, что его хватит до следующего лета.

Источники информации:

"Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons" Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004

I. Šterns "Latvijas vēsture 1290-1500" Latvija; "Daugava" 1997

E. Brastiņš "Latvijas pilskalni. I. Kuršu zeme" Rīga, "Vālodze" 1923

V. Mašnovskis "Muižas Latvijā. Vēsture, arhitektūra, māksla. I sēj. A-H" SIA "DUE", 2018

V. Mašnovskis "Latvijas luterāņu baznīcas: vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra": enciklopēdija 4 sējumos. 1.sēj. Rīga SIA "DUE", 2005

Enciklopēdija "Latvijas pilsētas" Rīga: "Preses nams", 1999

A. Radovics "Kurzemes un Zemgales hercogiste 1562-1795" Rīga, Apgāds "Stāsti un Romāni" 2007

A. Plaudis "Ceļvedis pa Latviju" Rīga, "Jumava" 1998

"Latviešu tautas teikas: Vēsturiskās teikas" Rīga, Zinātne, 1988

Karl von Lewis of Menar "Burgenlexikon fur Alt-Livland" Riga, "Valters & Rapa" 1922

Э. Гудавичюс "История Литвы с древнейших времен до 1569 года" Издательский проект посольства Литовской Республики в РФ. М., фонд имени И.Д. Сытина BALTRUS 2005

"Советская Латвия" (энциклопедия) Рига, Гл. ред. энц. 1985

Ю. Абызов "От Лифляндии - к Латвии" Рига, 1999

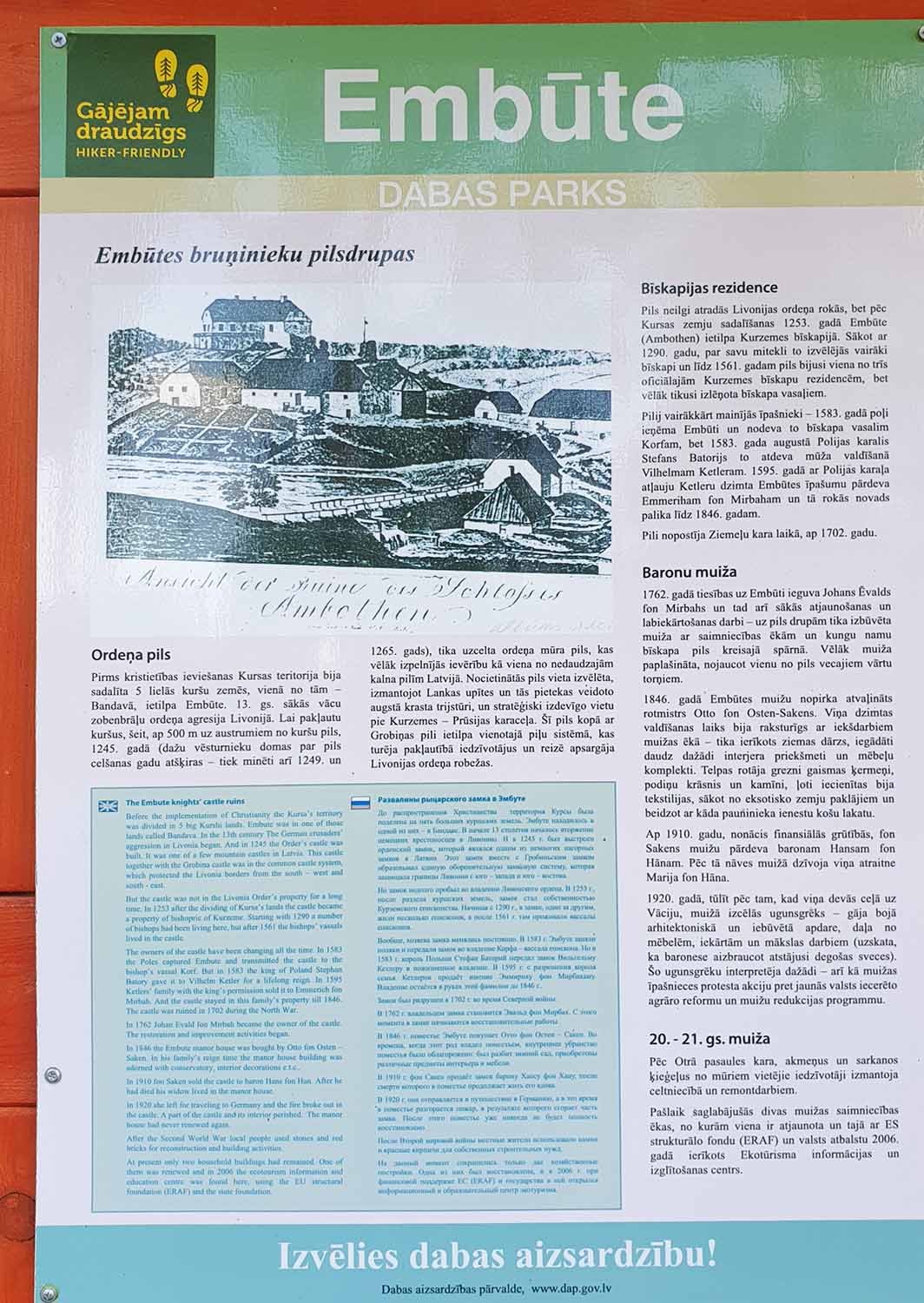

Материалы информационного стенда возле развалин замка

Видео Embūtes pilskalns ar Joda dambi https://www.facebook.com/watch/?v=397228851214141

http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=2380&prop_id=256 (ссылка больше не работает)

http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=2380&prop_id=169 (ссылка больше не работает)

https://www.latvijas-pilskalni.lv/embutes-pilskalns/

https://www.latvijas-pilskalni.lv/galleries/kurzemes-pilskalnu-ekspedicija-nr12/

https://medievalheritage.eu/en/main-page/heritage/latvia/embute-castle-amboten/

http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/11948/

http://www.makslaplus.lv/view.php?open_texts=1445&v_sadala=19&ban=19&year=2007 (ссылка больше не работает)

http://www.aroundlatvia.lv/index.php?lang=1&f=20 (ссылка больше не работает)

http://www.mesta.lv/objekts/embutes_viduslaiku_pils_drupas_bruninieku_pilskalns/

https://lv.wikipedia.org/wiki/Emb%C5%ABte

https://lv.wikipedia.org/wiki/Emb%C5%ABtes_pilskalns

https://lv.wikipedia.org/wiki/Emb%C5%ABtes_pilsdrupas

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dienvidkurzemes_novads

http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelmauer

http://ru.wikipedia.org/wiki/Carta_Marina

https://www.kurzeme.lv/data/files/jaunumi__2019__RUS-compressed_1.pdf

https://dopolnenija.wordpress.com/2012/03/18/hello-world/

http://www.snowball.ru/forums/?board=eupe&action=list&thread=71138

http://www.a-nevsky.ru/library/geroicheskaya-borba-za-nezavisimost20.html

https://www.livelib.ru/quote/43617250-zapiski-piligrima-rihard-rudzitis

https://knigisibro.ru/books/detail/20206

https://grumblerr.livejournal.com/177260.html

http://ostseer.livejournal.com/3322224.html

https://news.lv/Delfi-Plus-RU/2023/05/26/pribrezhnye-skaly-tropy-peshery-i-drevnie-svyashennye-mesta-chetyre-samyh-krasivyh-prirodnyh-parka-latvii

Материалы информационных стендов в Эмбуте (фото 2023 г.) - нажмите на фото, чтобы увеличить:

Посмотреть ссылки на сайты о замке на нашем форуме